当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

缘起的宗教:在内省的实践中祛除自我

[0084b12] 如是我闻:一时,佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时,世尊告诸比丘:「我今当说因缘法及缘生法。

「【因缘法】云何为因缘法?谓此有故彼有,谓缘无明行,缘行识,乃至如是如是纯大苦聚集。

「【缘生法】云何缘生法?谓无明、行。……谓缘生故,有老、病、死、忧、悲、恼、苦。此等诸法,法住、法空、法如、法尔,法不离如,法不异如,审谛、真实、不颠倒。如是随顺缘起,是名缘生法。谓无明、行、识、名色、六入处、触、受、爱、取、有、生、老、病、死、忧、悲、恼、苦,是名缘生法。

「圣弟子不求过去世,不求未来世,不着我见、众生见、寿者见。多闻圣弟子于此因缘法、缘生法正知善见,不求前际,言:『我过去世若有、若无?我过去世何等类?我过去世何如?』不求后际:『我于当来世为有、为无?云何类?何如?』内不犹豫:『此是何等?云何有此为前?谁终当云何之?此众生从何来?于此没当何之?』若沙门、婆罗门起凡俗见所系,谓说我见所系、说众生见所系、说寿命见所系、忌讳吉庆见所系,尔时悉断、悉知,断其根本,如截多罗树头,于未来世,成不生法。是名多闻圣弟子于因缘法、缘生法如实正知,善见、善觉、善修、善入。」(二九六)

相反,在尼采、布朗肖与巴塔耶等人笔下的经历,则更多地起着「在自身中拔除主体(d’arracher le sujet à lui-même)」的作用。…一种有关有限经验(可能就是直接经验)的想法,这种想法要把主体拔除出其自身。这就是对我来说,在尼采、布朗肖以及巴塔耶的写作里真正重要的东西,而这也使得我写的这些书亦如此:既令人厌烦却又足够广博。我一直把这些书构思成意图在我自身拔除我 (m’arracher à moi-même)、阻止我变成我自己(m’empêcher d’être le même=阻止我变得与我相同)的直接的经验。

——米歇尔·福柯,

Dits et écrits (1954-1988), Entretien avec Michel Foucault 佛教是建立在缘起、也即事物的发生与作用关系上的宗教。佛教的哲学也是由以缘起思想为核心展开的认识论、分析法构成的。 在此处尚且不需要多讲【因】与【缘】之别,以及它们各自的内部构成。坚守并扩充因-缘的事相秩序之阐释法,创造出它内部的分门别类与外部的普适兼容,是部派佛教时代的佛教徒们同心协力完成的伟大工作。在原始佛教里尚且没有诸如『阿毗达摩大毗婆沙论』『俱舍论』之【六因】【四缘】【五果】的分化。前文所述在佛教哲学中占据存在论似的地位的「苦」之研究,以因缘和合观察人的主观性、感受性的运作机理(=【法】)的心理学,如「六心法(=六识)」、说一切有部的「四十六心所法」、锡兰上座部「五十二心所法」等,部派们复杂的【心-心所法】系统也不是原始佛教里就存在的。因-缘之法和心-心所法的发展之基础,则是在最古早的传承中存有的因缘的观法;以因缘观为中心在原始佛教中就发展起来的最完成的思想,则是十二因缘的运作系统。

理解十二因缘时一些常见的错误

藏传的教示所载,曾有人问佛,究竟所说何法?佛的回答是:「我唯说缘起」。自然,考虑到多种传承和部派的不同诠释,我不会冒大不韪的断言【缘起】是佛教理论里唯一的、或者是最根本的内容。但是反过来,若说佛教有哪些比【缘起】要更重要的观念体系,甚或认为缘起的思想(和观念体系)并不重要,则这研究的根本不是佛教,这种阐发与佛教的哲学方向是背道而驰的。

想要强调的是,许多知识背景和佛教发生的背景(也即前文介绍的那些「前尘」)相去甚远的人似乎无法想象,没有实体的、没有实在论的形而上学和没有(并且反对)「起源」观念的时空观=世‧界观之成立。还有一些人突然想到,既然【佛】的意思是觉、觉者,那么佛教——这个宗教的信徒确实自始至终都是如此自称的——为何不是「觉与悟之宗教」呢?也就是说,有这两种想当然的错误思路,或片面发挥本觉思想‧藏识思想而忽视它们的源头,或者是一些在佛教内套用一整个形而上学的、存在论的知识架构以期推定佛教哲学里的存在·本质·基质等等概念的类似物 (homologous)。认为佛教里必定存在与西方哲学相似的根底上的构造,这一偏执从古至今受到无论佛教徒或是佛教学的学者的反对。

佛教之名为佛教,与其说它是「佛=觉者的」宗教,毋宁说是「追随这一位觉者的」。哪一位?正是这位独自觉悟了【缘起】之秩序与运作方式、使用【五蕴】【六入】的认识论和非-存在论的总体视角,并且亲身实践证明了以「正知」「正念」「正行」等实践哲学的新原则取代苦行‧避世的旧沙门教条的至圣智者,正是这位达成了足以否决语言本身而令「世界」都失语的、纯然如实而与众多【业】都断绝了因缘的最完美的存在方式,却不吝于同「梵志」(…意欲抵达更完善的生命形态的志士)们结缘而解囊相授的慈悲的贤者。

第三个很经典的错误阐释是将【缘起】理解为对于轮回的胎生学的描述,即从幽冥中一个灵魂如何演变出认知、再到感官、再到身体整体出现等等,就像化学家观察一连串有机物全合成一样一步一步从原料到产物。这种理解可以见于阿毗达摩=对法研究的著作,并且至今仍享有颇高的认知度。但这是不可容忍的误解。

首先,它根本无视了大量佛典里被记载为出自佛陀自己的解释,这些原典的解释绝无机械运作的状态,更不是玄奇的秘法,而是每一个人都可以直观到的如实之【法】。此外,无论是生死轮回的思想还是胎生学这一领域,如前文介绍的,它们都不是佛教特有的或核心的;更何况,倘若把十二缘起理解为一种实在论的动态描述,那么第一支的「无明」要如何「悉断、悉知,断其根本,如截多罗树头,于未来世,成不生法」呢?此句「未来世」说的当然不是「将来世」,而佛教正是要通过它的哲学实践使「未来」成为「不来」、不存在的东西的。难道佛教徒操行的是一种在去世后、再次出生前控制自己的灵魂之实体的神秘法术吗?

无论如何,「哲学的理解佛教」这一主旨要求我们不能采取这种粗浅的、执实的理解,特别是当我们的确知道:十二缘起不是佛教的实在论、而正是佛教反对实在论的思维工具。

苦集=苦集圣谛

苦集=苦集圣谛(समुदयसत्य, Samudayasatya) 老、死是苦,衰弱、变异、劣化是必然而可悲。不止是人生的悲剧,还有全部理念、思想或文明、功业的必然消亡。完全于此过程中不倾注任何情感,杜绝移情和任何心理寄托,心无所住,就不会为此有为无常者的变易系着而痛苦。但这种存心并非以之为目标即可瞬间实现的。

训练(调服)自己的心灵需要比「不然,会很痛苦!」之类的警告更加丰富的理由——更加「理性」的理由。为此必须要说明这一系列问题:从人的意识作动开始,导向无尽轮回的苦难之循环是怎样的?为什么人的心灵会有依止无常变易事物而期冀其长久的倾向?痛苦的根本,也即它的【法】,是怎样的构造?为了从这种恶性循环里解脱,最必须的到底是什么?

那么首先,请直观最直接的因缘:以【生】为缘,老‧死之法成立。

老、死即「生存(=发生了「生」之后继续存在)」之同义词,这是前文已经述说过的了。但是在事相发生的顺序——一个运作体系的必然的前事与后事之系统中,老、死就像在烈日下油脂蒸腾、最终自燃的树木,就像云汽凝结成水滴然后落下,就像聚变点燃的恒星:一旦开始就必须发生接下来的一切,直到衰变、死灭——却又不是完全的消灭。【生】即是这一连串回天乏术的、抱恨黄泉的惨事之开端,是这不可分断的整体最先侵入的犄角。为此,必须消灭【生】,成立「无生法」。

强调这件事情在如今非常重要,因为若按照许多时髦的观点,老‧病‧死‧大苦集将被归因于「发生」后遭遇的事件、条件、外部因素,仿佛可以有无限下落的、永恒存在或者自由自在的一滴雨一样。

我们绝不能把死灭和痛苦摘除出【生】,因为正如人的老、死与生命运动同义,每一次呼吸都在加剧肺泡的氧化、每一次睡眠都有不计其数的细胞在身上死去,所有有【生】的事物都有衰弱、消亡。

如果没有那些造成消灭的外部条件,任何事物都不能存在。如果没有事物本身最根底的、注定了消灭的原理,任何条件、因素都不会起作用。雨滴在无底的深渊里滴落就会自行蒸发,在无限的真空中会直接消散,正是在造成它的消灭的空气与云土之间它才能够成为一滴雨。正是那些使用并造成器物损坏的人是器物存在的理由,正是使人老病死苦的那些限定使人存在。任何外部的因素都是附着在一个使事物存在的最基础的条件上的,而它们的作用又是与事物内部运作着的根本原理能够交互故而成立的。(这最基础的条件和根本的原理也即【法】)

若是在恒温、饱和的水蒸气当中,一滴水不会消失——但是这种条件里,又怎会发生一滴水呢?同理,在认知论的层面,人的思维活动难道不能超越「发生」,周遍而无损么?

在形而上学的、也有些神秘学的层面上,人难道不能将自己的生命形式改造,使其过渡到更绝对的、更自然无分别、因而无限的状态(也即觉者的生命状态)么?

无生则无老死,这话听起来简直像「如果人类消失了、一切不平等就都不存在啦!」这样的顽笑话。这句笑话之可笑,因为它是正确的废话,自嘲了在开端=存有之后对一切发生事物的无能为力。但是在这具躯体、这个意识的开端之后,仍然有许多未然的潜在之物,它们产生在人的里侧又造成了人的不安、焦躁,以至于向外寻求不可能得到的答案。这些未然之物的开关我们可以逐一关闭,以此达到对自身存在的局限性与既定的一切消灭的纯然静观。

自动和彻底的消去是可以被自发实现的。

——所以,又缘何而成立【生】之法呢?

【生】是一个过程的开端,每一个必然会出现变异而后破灭的、时间性的经过的前事。所谓前事,【生】之法的确发生时,在逻辑上就与「生存=生(发生了【生】)而存有」紧密相连,而生存又如前所述是老、死的同义词。于是,寻求此前事之再前事,寻求生与老死的前提,此处需要更广阔的视角审视「发生」。

为什么人们会发生冲突?人和人相处总是会有差异和不均,这种程度的事情不足挂齿;依据一致的思考,合理化的规范,找到原因解决问题即可。可现实中,人们就是不能如此。提出问题的人时而夸大其词,感到不公的人索要的报偿竟又伤害他人;该负责寻找问题的人为何把需求当作责备,一次改善了局面的人又莫名其妙的固步自封、因循守旧而造成更多麻烦…对这些众人耳熟能详的现实,以「错误」「愚蠢」一言蔽之可太滑稽了!它们当中蕴含的关于人类的本性与常态(=「法」),难道不比轻描淡写的构想一个合理的人类世界的「理论」(=假说)多太多了么?

在发生之前,有诸多条件被需求,同时又有那未然之物蕴含的导向发生的原理。我们必须抵达这些尚未成形的存在,并将它们梳理出内部的因果关系与构成方式。

苦集-十二因缘

苦集-十二因缘(प्रतीत्यसमुत्पाद, Pratītyasamutpāda) 系谱学需要历史,是为了对「起源」的幻影进行诅咒驱魔,就好像好的哲学家需要医生来驱赶心灵的幻影一样。 (Foucault, 1994 : II, 140) 被批评的应是常识性的知识,是经常与实践性的事物结合因而不纯粹的知识。无论是思考的或经验论的,当时被称为学问的,不外是这种认识的发展。 原始佛教批判这种日常生活式的经验,并且想找出其根本范畴。而且如后文所将提及,这种工作是基于无我的立场,亦即排除主观客观对立的立场而作出。日常生活式的经验……不是日常生活的主观形式,而是素朴的现实存在的状态……被视为「法」而认识。……这种哲学性的认识,可说是值得称为「认识」的唯一的认识。但这种范畴并不能使学问的认识、客现的认识成为可能,亦即由此能产生真理没有关系的具体的、常识的经验,但决不会由此产生自然科学。这是无论如何要注意的。 在原始佛教中,被当作唯一认识对象的,是像五蕴、六入、缘起等以经验为可能的「法」。这种「法」的认识,正是比自然的立场,还要高还要新的立场之设定。其中没有「我」,也没有「我」的本质,更没有从我的本质经由比论而知的世界的本质。 (和辻哲朗,同书 第一章,根本立场 无我的立场)

缘【生】,有老‧病‧死‧忧悲苦恼,纯大苦集。但生并非凭空的跃现,此发生依据诸多基础的物质、条件、原理。这些存在,即被称为【有】。 缘【有】,故有生。【有】,भावना(Bhāvanā),它的梵语词源有存在、产生、形成的意思。Bhāvanā英文通常解释为cultivate和calling into existence,而在十二因缘里它与它的词源bhava同样,直接翻译成becoming。何以既是「有」又是「生成」?古代汉译与当今英译的这种差异在下文得到解释。 火焰燃烧,不是在燃烧的进行时,也不是燃烧的不定式,而是一种确切经验过、发生过的燃烧了。如前,这种被收纳而积攒下来的存在,即是法。一切事物如果能止是这样被如法的观察和受容,诸原理之间的协同作用能够这样纯净,那么人的心境中将了无杂念生起吧。 但是,不能。因为人的意识就是必然造成接受到的信息和处理还原出来的构象之差别,这种横穿而近乎错乱的作动要归于那独属于人的法。我们无法不感受到内外流逝的双重时间,自然也会不停面对印象里和现象中事物形态的差异,这诸多错乱若试图强行如实接受,人难免疯掉(因为这种尝试正是将认知本身摧毁、将表达与思考与感知切割开的——这听起来非常的「后现代」…...)。相反的,人不得不执着于哪些事物属于哪些时刻,名为何物的东西必须有哪些样态,如此等等。 对于人来说,单纯的存在不是被简单地如实接受的。正是这种执取某个流逝的瞬间为一个持久的感知、把过去的一个片段还要带入未来的操作造成了事物的可以成立生之法的有,因为正是从被执取的此有型、确切、可言说的「点」开始诸多有为有生之法被附加而又变易。在这里,一个「生成」的过程被导入了,一种可以增-减、可有染-净的实有事物出现了。 所以,接下来要问题化的,是那使一切现象不能被如实接纳的某种污染般的,造成表达或观察都扭曲起来的意志。 这意志本身并非不可名状的。我们正是在一步一步穷尽其根底。这种意志首先就是「执取」的意志,其中运作着可以成立有之法的【取】的原理(=法)。

人的视觉并不叫人以为那里有人上吊,是关于上吊的人的恐怖片场景,使看过它的人对此图的几件衣服产生错觉 使【有】现前 (presence) 的,维持其对个体的存在的,在因果的逻辑关系中呈现为框架、在持续运作而起效的精神行为中呈现为驱力的,是【取】。

【取】,执取。在通常被视为认知行为的全过程中,心识的流变运作中,就有那些特别的瞬间,不是持续的接受信息和处理它们,而是额外地将心识凝聚在某些事相里停滞。英语有时会使用cling(其馀用grasp)来对译它,可以参考。换言之,在人的五官、五感和认识里,除去现象(或曰表征现象的这些信息、刺激)的自动映照、或随着个体的认知行动的逐步显现,有一种额外的机制,将现象重组成某些合乎人的思维习惯的序列。

若说作为一个日常动作的「取」,说是拾取、撷取某个东西才造成了它「有」或「生成」是悖理的。但,若聚焦于这一重组和合理化以使事物可以被人自身的思考能力所认识的机制,就必定承认是执取造成了具体事物的存有(是执取之原理的运作造成了有形有名的具体事物存有)。

然而造成执取的、比认识更加基础和深刻的原理是什么呢?

它不在观察‧感受事物⇀接受信息⇀思考并认识的系统(也即【五蕴】——下文细讲)里。熟悉认知科学的人可能会想到许多认知模型,想到「认知」到底包含了哪些构成、如何运作的话题。不过暂且先不要说这些,沿用日常用语里说的认知的含义,我们要继续探究的是人如何把握世界、又身陷世界的原理。

那么答案是简单的,因为这让我们喜欢。

或者我们甚至可以说的更随意些:我们有所执取、分别,我们把连绵不绝的「世界」之表象拆解成眼花缭乱的细碎片段,是因为这样做了才好受些,因为把整个世界都丢给自己沉默的无意识是叫我们很不好受的。这种偏好,这种意图,或者任意称呼它为何,就不受容于认知行为的体系,而是我们对分别、执取的原理深究和推定其成立之前提后,得到的它的动因。

那么这就是我们陷入世界的缘由了。

渴爱缘起(五取纏)——造成有、造成苦的机理

【爱】,渴爱、贪爱。不过在现代汉语里「爱」的用法大抵与love相近,但Tṛṣṇā तृष्णा 的英译现在常用的是thirst,或desire,或cling。也就是说,【爱】的含义是非常基础、非常简单的一种冲动,或者说倾向性,——总之不要把它直接对应到某个哲学‧心理学‧精神分析的术语上理解,它就是一种极其简单的贪恋、眷恋,像是婴儿对哺乳、或者小动物会喜欢蹭一蹭它们的饲主一样的「爱」。这个「爱」的用法在佛典的汉译里是一贯的,尽管不一定原文都是Tṛṣṇā但指的都不是那种复杂和博大的love,而是本能的喜爱。 爱执之缘起毋宁说是相当显然且确切的。既然我们知道了,佛经所说的爱是一种相当朴素的、根植于身体性和本能的眷恋、偏好的感受,那么,人类的感受性之总体,就是爱的因缘。 不过,感受并不是一个简单的发生的反应,其中也有值得深究的原理。渴爱缘起以下,就是非常深刻的认知论和纯粹的思辨了。 【受】,比起说暧昧的感受,这里更像是确切的「感」。就像日常用语里我们说的好感、恶感,或者更确切的比喻,就像描述手冲咖啡的时候会说酸感、甜感——不是酸甜之味,那些所谓的酸味甜味苦味反而是非常习惯性的表达;当仔细赏味时,首先就是要静观舌头的味觉呈现,那种最出浮现的感觉即是受。 【触】,接触;有触才能有受,是味蕾与咖啡中的各种小分子与离子发生了作用,它们才会反馈各种信号给大脑。而反馈的信号当然不是由这些受体自主决定的,有哪些受体反馈哪些感受的这种协同作用才是人类感受的运作方式。 【六入】,感官系统,与被感受的物质特性。此处略有争议。因为如果直接按照受-触的发生场所论,那么六入应该是顾名思义的【六根】,也即眼耳鼻舌身意。是会有如此解释的方案,然而如此既无法与更底层的【法】成功连贯起来,并且,既然我们采取了开放式系统的、总体的视点,不难想到,身体的感官、知觉的物质属性,就和造成它们产生这些感受的刺激的物质属性,是同级和同系统的。是故,六入通常还是被解释做「内外十二处」,也即【六根】加上逐一对应的【六尘】,色声香味触法。 于是我们来到了在原始佛教里已然发达的认知论的领域。事实上,如今可以坦然的说【六入】是不准确的说法,因为人的感官系统肯定不止六个——现代人的身体不是一部分在网路上、在「云」上么?外部记忆体的说法越来越普及了,人虽说是以视觉为中心,却在data化的另一个世界里获得各种感官、各种认识和思考。对于现代人,说人存在「网络根」「VR根」之类的也不为过吧。很多科幻作品里也想到了这件事情,比如说会有「网络终端遗传基因」这样的设定。

『blame!』,主角:「ネット端末遺伝子を持つ人間を探している」 闲话少说,在认识论的研究里,最重要的就是人之能够认识的这个姑且叫做意识的东西,以及构成人的思考和认识的名词、概念,也即「名色」。而在这里佛教的思想又展现了惊人的结构主义式的论述。 「如是生、有、取、爱、受、触、六入处、名色,为自作、…为非自他无因作?」答言:「尊者舍利弗!名色非自作、…,然彼名色缘识生。」 复问:「彼识为自作、…?」答言:「尊者舍利弗!彼识非自作、…,然彼识缘名色生。」 尊者舍利弗复问:「尊者摩诃拘絺罗!先言名色非自作、…,然彼名色缘识生,而今复言名色缘识,此义云何?」 尊者摩诃拘絺罗答言:「今当说譬,如智者因譬得解。譬如三芦立于空地,展转相依,而得竖立,若去其一,二亦不立,若去其二,一亦不立,展转相依,而得竖立,识缘名色亦复如是。展转相依,而得生长。」 ……

「阿难,我以是缘,知名色由识,缘识有名色。我所说者,义在于此。阿难,缘名色有识,此为何义?若识不住名色,则识无住处;若识无住处,宁有生、老、病、死、忧、悲、苦恼不?」 答曰:「无也。」 「阿难,若无名色,宁有识不?」 答曰:「无也。」 「阿难,我以此缘,知识由名色,缘名色有识。我所说者,义在于此。阿难,是故名色缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老、死、忧、悲、苦恼,大苦阴集。(『长阿含经』卷第十,第二分大缘方便经第九)

名色即是名称、概念连同它们指称的物体。色=rupa一直被英译作form,名色即是name&form。这是很好的翻译。如今我们经常顽笑说道色即是空、空即是色,但是此「色」一直是在纯汉语的引申义里使用的,也即美貌乃至情色的东西。懂佛学的苏轼所说「目遇之而成色」无疑是正确的用法,也即在实物与眼识的作用间形成的现象。那么对于观察的人来说,它指的更侧重于那个关于外部世界、关于物体的可以被知晓的存在之表征,也因此用于指代经常被称作物质性的实际存在的东西。但是,归根结底,将名色与识简单的置于内外、虚实之对立的说法并不严谨。(舟橋 智哉,縁起経における識‧名色と渇愛,2004.12) しかし(Nivṛta)の冒頭の文章は,従来,名色が識の対境である根拠とされてきた。和辻博士は「凡夫は無明に覆はれ愛に繋がれてこの識身を得る。かくて内にこの識身があり,外に名色がある。此の二が縁となって六觸入処を生ずる」[1926:359]と訳し,宇井伯寿博士[1965:282]も赤沼智善博士 [1981:256] 等も同様に「内にこの識身があり,外に名色がある」と解釈してきたのである。 … NSI2 の「というのは彼にとって名色はここなる有識の身と外なる[対境]とである. このように2種であるのである. (ityayañ cāsya savijñānakaḥ. kāyo bahirdhā ca nāmarūpam,evam dvayam)」,或いは SN 12.19. の「というのは名色は,ここなる身と外なる[対境]とである。…(iti ayamceva kāyo bahiddhā nāmarūpam, itthetaṃ dvayaṃ)」という文章を漢訳が「内有此識身外有名色」と誤訳し,それを従来の研究者達が漢訳に従って解釈したため起こった問題である。この文章は,現在世の「名色」が「ここなる有識の身」と「外なる[対境]」であると理解しないと,〈Nivṛta〉において「梵行」を導入して説かれる意味が理解しづらくなる。第二段階までの識·名色系統の縁起経において,識が何かを基礎として名色が生じると説いてきたことに反する.

识就是conscious,是人的意识、认识,或曰识别的作用。在原始佛教里并未有心-意-识之严格区分,故下文说意识和认识仅会依照语感使用。 不过,在【六入】当中有一根为【意】,并且六根也经常被称作【六识】,其中的意自然成为「意识」。可以被称作意识的【识】与【六入】中作为一根之【意识】的区别,最好理解的可能是它们的作用对象不同。六入是发生触的场所,所说「意识」在此是指人感受法的思维空间。某种意义上像是「理性」或者「知性」,人能够感知一些原理、概念的这种能力,它被在佛教的认识论中场所化了。然而在造成名色的识那里,此「意识」指的正是辨识、识别之能力,也即造成分别、判断的主观性,也即被通常叫做意识的基底。一个是人理解事理复杂机能,另一个则是思考的基本智力。

相依缘起——识-名色系统与前后关连

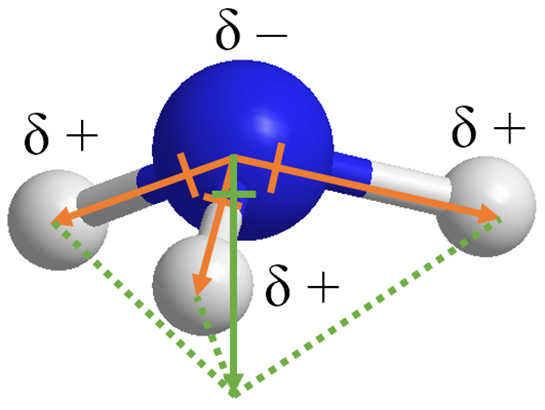

依据【名色】成立的【识】,也依据【识】成立的【名色】。这件事情无论是对那些把人的思维把握为自然存在的实体的人,还是在那些把物质把握为实有和绝对的人那里,都是非常引发困惑的吧。但是熟悉哲学的读者将轻松看到此中的建构论思想。姑且不论建构论而稍适说明一下。 人的六识由概念构成,人的识别功能依照概念运行。若无概念,人连对苦乐饥饱都不会有认识,更不会有感受的接受处或具体的感受,一切都是由简单的神经反射构成,像是一坨巨大化的草履虫。这样的人根本不可能自己生存吧,人完全不具备像单细胞生物那样生存的可能性,而即便是动植物也都是极其复杂的生命体——虽然它们又和人迥异了。人的识别机能若不依照概念就不可能运作,更不能产生分门别类的场所、分别的接触和感受和思维。 看着星空浩瀚心生向外,多少孩童都梦想过成为宇航员和天文学家;长大之后我们知道,那些星座占卜的说辞虽然没有几个人会真的相信,却依旧流行和参与者众多。无论迷信、梦想和理论,若无「星」之名、未将夜晚天空中的光斑(色)特殊化而命名,人不会注意它们,更不会把它们与人的命运或性格或其它意义关连。若未有逐一命名的恒星‧行星和相关的天文学概念,亦未有星座的神话,则天空中的那些光斑不可认识、不可思考。人们对星的所有认识都不能离开星之名色。那些涉及星的意识也首先必须依赖于既存的星之概念。 如果花不被叫作花,人怎会有献花的意识?那些颜色块和气味带不过是山和土地的一种附带的表象,把它摘取下来除了破坏风景就是毫无意义了。然而人类的确特别的叫到那些在植株顶端的鲜艳的、有香的、柔软的东西是「花」,有此概念人们方能识别出花这种东西;既以此分别而有了每一种花各自的名称,人们就又会把它们与人的命运或性格或其它意义关连。不能在探望病人的时候拿一捧菊花去,这和菊花自身的性质毫无瓜葛,而是由于人不仅有差别的看待菊花,而且是基于菊花这一概念差别对待它和别的白黄色的花,虽然它们在昏沉的病人眼里看起来未必能相差多少。 如上,我同时解释了识缘名色和六入缘名色。 但概念、语言当然不是凭空出现的,也不像那些言灵传说那样来自于某些神。概念就是由人的识别功能所创造发明的。 概念与事物的存在与否并无太大关系,因为就像前文已经说明过的,一个绝对的实有根本无从成立,而唯一有意义的【有】则是相当后发的、复杂的东西。事物最根本的东西是它的名色——确切的说,对它,由人,识别出的名色。 说起有无,一个很经典的认识论案例可能是【电偶极矩】。按照公式计算出来的偶极矩是判断分子里的化学键是极性键还是非极性键的标准。就性质来说,讲解偶极矩最常用的案例是那些含氢的分子,因为我们知道,氢原子的原子核就是一个质子,带一个正电荷,而它的电子则会被正电荷更多、更强的原子核拉扯过去,比如说氮或者氧的。接着我们注意到,在氨分子里或者水分子里,两个或三个氢原子显然不可能构成一个各向同性的立体;因此这种电荷分布在分子里是会偏斜的,一端带有更多的负电荷、而另一端(在氨分子里或许该说是另一面)更正。这种不均匀被命名为【极性】,它造成很多有趣的性质。极性强的分子组成的溶剂对于同样极性强的东西会有相似相溶的效应,并且极性越强的分子越能够溶解那些离子化合物,比如盐——它们的电荷分布过于偏斜,以至于不能形成共享电子的化学键。 化学就是这样看待分子和化学键的,至少在我学化学竞赛的时候我们被这样教授——并且时而被一些物竞的人以此嘲笑。因为,在核物理学里,似乎很多人认为不存在偶极矩。理由大抵是,基于量子隧道效应和一些其它的效应,这种电荷的不均衡是不可能稳定一直存在,它会瞬间——据说频率是每秒十的十次方量级——发生倒转、氮原子跑到对称的地方去,而最终我们能够说它的状态必须是说它的叠加态,而这种语境下我们不可以说它存在偶极矩。——自然,这是极其粗简的一个转述。

偶极矩示意图 偶极矩存在么?这个问题不会得到确切的答复。因为它不该得到回答,因为这不是正确的问法。正确的问题是,在哪种语境下、在怎样的学科范式里,可以说偶极矩这个词,并且围绕这个词继续进行研究,或者用围绕它建立的概念来解释现象。偶极矩止是一个人为的概念,就像原子、分子、电子、电荷一样,它们都存在且仅存在于人类的知识里,仅存在于人类的概念和意识里。而在概念和意识之前,那些无名无形的纯然「存在」,核物理学家和化学家就算有兴趣也不会去研究;至于古代的原子论、元素论,它们是思想史学者才会做的题目。而事物的究极实在云云,是佛教思想的追随者会认真建议不要有人去想的东西:因为它就像是对空中生长的花或者乌龟的毛一样无厘头的虚幻事物的追寻。 所以,概念为什么产生?当然是由于、且仅由于人的认识。是人们在实验中认识了许多物质间的溶解规律、在对原子和分子模型的思考中意识到电荷分布和化学键的不对称,是注意到这些现象的人认为有必要特殊化它们,并把它命名为极性、偏振矩。微观或宏观、专业领域或日常生活都不异于此。名色来自于人的意识,是人们意识到了一些现象和感官是特殊的所以分别的命名了它们,于是才有了这些名色。 名色依据识成立,识也依据名色。于是,接下来迫切的问题是,如果识和名色永远共同生起,互不能单独生效=存在,那么可以把它们算作一个概念、其中名色和识互为不同的表达吗?或者,至少可以说,在十二缘起中有一个识-名色的系统。那么这又有个新的问题,即此系统众所周知是在不断运作着扩张、丰富的,有更多的概念被发明、更多的认识被认识;于是可以问,这些多出来的名色‧识从何而来?识-名色系统是如何增生? 粗俗的建构论大抵都会遇上这样的问题。如果指出有两个构成却发现它们永远伴随、互不自立,那么这无非证明了它们协作的必然性,证成了各部分造成的结果的真实性,因而成为了「常」「实」。因此必须找出更深层的构成,拆解这种对称,寻找此矩阵中剥落的缺角。 不过找到这种不对称并不难。 一方面,造成六入-十二处的是名色而不是识,这已于前文说明了。另一方面,名色之生起其依据是人的识别作用,但人的识别之行为产生作用的机理当中,并不是仅有名色在起效。识别而后命名的行为不是浑然一体的,人同样并不是浪漫的回想起现世个物之理念,而是会有一种机能去辅助概念的增生。 也就是说,人当然不能够凭空的创造新概念。就比如我若说我此刻正「架览」着我的「盘障」而感到「皐喜」——那么我不过是在说胡话罢了;这几个词也并不能被视作我发明出来表达自己的状态、所见现象或接触到的事物的新概念,它们止是胡话而已,甚至有点瘆人。所有新生的语词当然不是由人的决断、任意创造出来的,它们沿着语言自己的逻辑增生;但其中的确由人推动,因为名色之成立依靠的是人的识,那么它的增长本身不是自动的或内含于它的法。人的意识必定不是自主、自在和封闭的处理系统,它永远被限定在名色积存的现状中、和它自身的原理里——在这些近乎物质性的法的限定里运作;但它也不是因为限定所以运作的——这种表达显然的悖理,而是另外有一种力量在驱动它,或曰:又另外有一种驱动、增生的原理。于是我们知道了在【识】之法里仍然可以辨认出另一原理积存于此,那便是【行】的法。 再回顾一下引文吧。当被问及为何既说识缘名色又说名色缘识,佛陀以譬喻答曰:「譬如三芦立于空地,展转相依,而得竖立,若去其一,二亦不立,若去其二,一亦不立,展转相依,而得竖立,识缘名色亦复如是。展转相依,而得生长。」

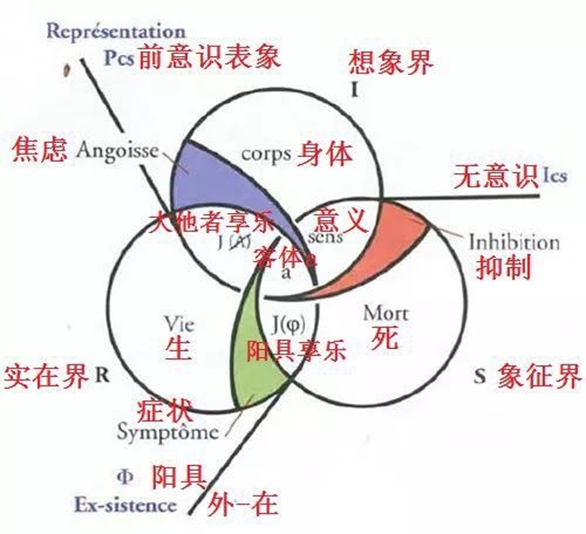

(三支相依的东西我们不是再熟悉不过了么) 三芦的譬喻怎能被简化为二呢?如果是仅有两个构成部分,它们之前无从「辗转」,无法「生长」。尽管在三项互相依靠和被依靠的情况下每一项都不会同时直接依靠那个依靠它的项,但是作为叠加的结果来说,的确可以说它们中相毗邻的两项是互相依靠的——特别是当第三项在概念的范畴上与前两项很不同层次的场合。 【行】,所谓「形成力」或「形成作用」。此【行】和(至今未讲解的)【五蕴】中的【行】或可视作同一,它也就是前文提及的「有为法」与「梵语」的saṃskṛtā,人为、造作之意。 根据原始佛教的研究者,在注经的系统里并没有对行进行很多的解释,尽管有足够多证据表明行是后来才被导入缘起系统的。由此知道,此行是对于彼时的佛教徒们重要而又基本的概念。 如前说【苦】,即说一切行苦;如说【无常】,亦说诸行无常。这种形成、造作之原理,堪称人世众多现象的根本原理了。「自其变者观之则天地不能以一瞬」,原始佛教揭示了世界的流变、殊异、断裂,而这种动态的机理即是【行】之法。就像上文也提及的,佛教虽然反对存在论,但并不一定排斥存在论式的理论。行不是世界的本原或本体、实体,但它是位于最基层的原理——尤其是当讨论人的轮回与苦的造成时。 无明灭:通往消失的实践哲学——

在识别作用的根底,是这种识别之行为能够形成的原理。为什么说是原理,不是物质、基底或者其它?因为在判断、认知的行为里,被依靠的不是被判断的素材、不止是名色;同时,识绝不需要任何物质性的存在,哪怕是在心理层面的基质之类,而是一种运作的机制。但这种运作同样不是自立、自在的,名相不会直接造成认识,而是经由某种识的运动被纳入识、从而继续影响识的。这种运行另有依据,而如前所说,同样没有任何道理来成立一个物质性的、实存的要素来理解这种运行。这就是名为【行】的原理。 而【行】之所以发生,却是指向了诸行的最初的原理:【无明】。 【无明】是无智、愚痴的意思,但或许对于理解【无明】和「无明缘行」都是直接以其字面意最便捷。因为匮乏,欠缺,这是一切欲动的最根本。 在佛典里的解释同样是简略的。因为无明,所以造作,这也在后来成为了佛教管用的表达。那引发了人的一切造作之行开始的机理,不是某种爆发或者驱动力也不是某个实体,而是根本以匮乏和欠缺、以此空无的势能造成的。 正是在此相依缘起里,可以更深刻的理解最根底的这四支。原本,【行】的导入也是经典的诠释发展过程中的事情。曾经位于最根本层的法,就是【识】与【名色】。然而就像上文解释的,识-名色的相依并不能推导出它的运作。 造成名的一定是识,但是识的造成,根本上说来自于无明。人需要逐一、分别的认识,是因为人的智性不足以直接把握全部事实、无分别和圆满无漏的接纳下来。而人的认识之发展、运作,当然不是来自于求知欲或者好奇心这种程度的东西,而是因为仍然感觉到未知——不是推想出来的、在自己认知之外可能还存在的别的古物巨神,而是现实的体察到的,内在的断裂和遮蔽。 这种否定性的根本原理,揭示了生命之行为、造作、轮回流转乃至苦厄的根源,不是一种附加=外在的力量,也不来自特定的差错或失败。人的一切主观性都建立在局限、无知和「知」的不能上,而所谓的理性或者一贯性云云,也不过是诸多断片中具有另外一些特别性质的、但归根结底是如此有限和无能的东西。而至于所谓的欲望、需求、激情和冲动,生命力,这些就像月光或者天幕——它们绝非不存在,但它们的存在依照的东西是另外的因缘、它们的构成包含更多简单的原理。并且,在人的身上,这种因缘必定引导向无尽反复的痛苦。这种痛苦止是令人厌恶的痛苦,其中绝无美感或崇高。 因此,唯一关于高尚与美的学问,是关于制止这种无明和这些行的实践哲学。/

(「灭=苦灭圣谛」和「道:八圣道」,将会在下次推送介绍。) 本篇文章来源于微信公众号: Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://scieok.cn/post/3873.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

佛教哲学:一种「消失」的哲学提案

17771 人参与 2023年01月15日 23:04 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley