当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

前耶鲁大学教授大卫‧凯尔西(David Kelsey)在他的《在雅典与柏林之间:神学教育的争议》(Between Athens and Berlin: The Theological Education Debate)一书中提到,对于“神学教育该当如何”这个问题,有两种不同、甚至不可调和的理解。

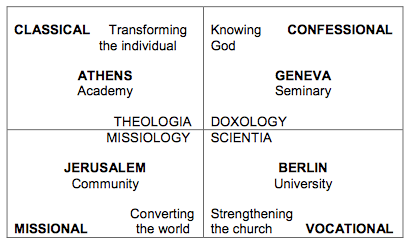

一种是一世纪末产生的“雅典”模式,强调(神学)教育的目标是对心灵的培育、品格的塑造。而另一种是随 1810 年建立的柏林大学一同出现的“柏林”模式。“柏林”模式可说是教育领域的“范式转变”。 柏林大学的定位是“研究型大学”。士莱马赫起草办学宗旨。“柏林”模式强调的是批判性地研究。大学的目的就是研究以及训练学生做研究,并且以此掌握关于研究对象的真理。“雅典”模式的神学研究并非是无批判性的研究。但它仍然是基于“某些文本具有真理的权威” ( J : 比如 Bible ) 这样的前设。 教育是帮助人认识 “善(the Good)” 的手段。而“柏林”模式则不接受任何自称的权威。真理必须经过反复而严格的检验。这样,一个直接的后果就是,基于 “启示” 的神学研究是不适合留在大学里的。 神学原来是“各学科的皇后”;现在几乎连立足之地也没有了。 ( J: 保守派认为这是美国大学之魂的丧失, 也是当今美国社会面临的危机 : 以哈佛神学院的自由化为代表 : 每个工作日的早上8:40,纪念教堂的钟声召唤着哈佛人去教堂晨祷。一百多年前出席这样的晨祷对学生而言是强制性规定,小教堂里通常挤满了躁动不安的哈佛人。而如今,在元月份一个寒冷的周一早上,只有十来个人(而且大多是白人)坐在教堂长椅上沉思。 士莱马赫为要留住神学研究,在办学宗旨里又加了一条:“职业训练”。 [1] 此外,Asbury 神学院教授 Brian Edgar 在这两种模式之外,又加上了“耶路撒冷”和“日内瓦”模式。“耶路撒冷”模式以宣教为使命;“日内瓦”模式则强调透过特定信心群体的信条和传统来认识神(见下图)。[2] 这种分类或许过于简化,但是至少可以帮助我们分辨如今神学教育的目的和手段是倾向于其中哪一种,或是几种模式的“混合体”。

70 年前,前耶鲁大学学者 Hugh Hartshorne 在一篇文章中回答“什么是神学教育” 这个问题。

Hugh Hartshorne, Taught At Yale's Divinity School Dec. 15, 1967

Hugh Hartshorne 1885 Nov 13 - Born in Lawrence, MA; 1907 - B.A. Amherst College; 1910 - M.A. Yale; 1911 - B.D. Yale; 1913 - Ph.D. Columbia University;1913 - Ordained as Congregational minister in Methuen, MA; 1913-1922 - Instructor and assistant professor of Religious Education at Union Theological Seminary; principal of Union School of Religion.; 1922- Professor of Religious Education at University of Southern California; also taught at Teachers College, Columbia; 1929-1950 - Research Associate in Religion, Yale; 1950-1954 - Professor of Psychology of Religion, Yale; 1967 - Died.

他认为神学最初只是教导教会的教义。但是很快就扩充了其他主题,甚至包括预备讲章和教会治理。在他看来,这些扩充其实是神学院无意之中受到了来自教会的压力的结果,因为如果神学院的毕业生对教会没什么用,它们很快就招不到学生了。他在文中提到,当时普遍的共识是神学院的目的是帮助学生不仅掌握传统的科目,还要掌握关于人性和社会学的知识,并且训练他们讲道、牧养工作以及个人布道的技巧。他指出,从实用的角度来说,当时的神学教育的弱项是职业技能的培训。[3] 其实,早在两百年前,北美的神学教育的基本框架就已经差不多定型了:圣经语言、解经、系统神学和讲道学。[4] 这个四分架构是北美第一批神学院(如安杜佛[Andover]、普林斯顿[Princeton])的教授前往德国求学时带回来的。[5]

神学教育的危机 范德比尔特大学神学院(Vanderbilt Divinity School)教授爱德华‧法利 Edward Farley 认为,正是启蒙运动的影响,导致以生活方式作为神学教育的目标被抛弃,取而代之的是把神学作为一门科目来研究。它与十九世纪初现代大学的诞生是同时进行的。凯尔西教授书中的“雅典”模式和“柏林”模式与法利教授的这番话可谓遥相呼应。近百年来,神学院陆续添加了不少科目,但是德国“柏林”模式的影响仍然清楚可见。法利教授甚至断言:“目前的神学院根本无法提供神学教育。”[6] 上述的神学教育四分架构并没有提到灵命塑造。埃德加指出“柏林”模式倾向于将道德和灵性的成长隐于幕后。[7] 只是,在实际操作过程中,灵命的成长不是隐于幕后,而是常被忽略。哥顿院长霍林格写了一本书,叫作《头、手、心》。他用这三个器官来分别代表思想、情感和行动。他曾说,历史上来看,基督徒常常偏向于某一个极端。神学院通常吸引的是“头”导向的人。大部分的神学院教授都偏向“头”(擅长处理思想与概念)。过去的神学院很少注意到灵命塑造。1930年代,连灵命塑造这个概念都还没有。这当然也对教会产生了极大的影响。 ( J : 关于“ 头” 编者的理解是 : mind, 而 “ 灵命” 英文译作 “ spiritual Life " , 这样的偏向十分普遍的存在于 Elites Intellectual 中, 尤其显著的体现为 “ 天才在左, 疯子在右 ” 这样的普世困境里. 而编者认为, 这左右之间隔着的, 恰好就是即使是在神学院也无法被重视的 “ 灵命” 之中. 相关案例可参考编者曾解读过的关于诺贝尔数学奖获得者, 纳什均衡理论的发现者 John Nash 一生与其精神疾病搏斗的经历 : 纳什的人生阶段和他的臆想之间的关联 他的臆想用以应对 无法真正融入世俗生活的痛苦 自法利教授呼喊“目前的神学院根本无法提供神学教育”这句话以来,又 30 多年过去了,神学院在这方面可有改善?我相信是有的。一些神学院早就开设了“灵命塑造”这门课。哥顿‧康威尔神学院几年前甚至还增加了一个文学硕士学位——灵命塑造(可是,“灵命塑造”作为一个学术学位,本身又是一件奇怪的事情)。但是,在我看来,“柏林”模式今天仍然阴魂不散。 西方大学的前身就是神学院。欧洲的神学院(Divinity School)都在大学里面。而在北美,教会对大学神学院(Divinity School)的世俗化不满,又陆续成立了单独的神学院(Theological Seminary)。当然,实际的情况更复杂一些。以三所神学院为例: 不满普林斯顿神学院(Divinity School)自由化,一批师生在梅钦的带领下,毅然离开,重新建立了威斯敏斯特神学院(Theological Seminary)。这所神学院几乎从一开始,就是要在学术方面与普林斯顿之类的一流大学叫板,同时又努力持守着改革宗长老会的信仰,为从前一次交付圣徒的真道,“竭力”地争辩。

哥顿‧康威尔神学院(Theological Seminary)则是由哥顿神学院和康威尔神学院合并而来。这两所神学院原本都是为了训练牧师和宣教士。合并后,原来的异象到如今也还没有变化, 到现在还特意不开哲学博士Phd 学位. ( J : 比如哈佛神学院已经取消了ThD - Doctor of theology ) 。但是合并后的第一任院长、人称“福音派先生”的奥肯加(Ockenga)博士(他是梅钦的学生,跟着梅钦去了威敏)提出的积极影响社会的策略也在一定程度上影响了这所神学院。这所神学院一定程度上仍然继承着奥肯加老院长的保守福音派信仰。在与文化的互动上,常以一种温和的姿态出现。可谓温文尔雅却又不失原则。

三一神学院则干脆称自己为 Trinity Divinity School,在积极与世俗文化互动方面雄心勃勃。

当然,它们也有各自的“坑”(不是所有人都会跳进去,但是一定会有人跳进去) 未得“真传”的威敏学子容易在真理的道上“越走越窄” ;哥顿的学生如果进来时不知道自己是“哪宗哪派”,可能出去后还是不知道;三一则容易越与世俗文化互动,越不像原来的自己。 虽然神学院成立的背景各有不同,但是似乎有一个共同点:要与一流大学接轨。福音派神学院大似乎都倾向于招从大学里拿到博士学位的教授。一些教授也常常鼓励学生申请世界名校(是否基督教大学并不是重点。重点是学术名气大),还时而流露出以“本院毕业生被一流大学认可”为荣。 神学院既想为神的国度预备合用的人才,又想被一流大学认可。 更简单地方式来表达: I. 西方神学教育的优势是非常明显的。 A. 除了近几百年的英语世界属灵传统之外,很多古代的文献(不论是犹太-基督教著作还是关于其历史背景的著作)都早已经翻译成英文。 ( J : 翻译成英文是一种进步, 西方上流社会的后代不少要学希伯来语, 拉丁语, 古希腊语, 目的就在于阅读古代文献. 当然阅读目的往往来自于家族传统, 而非后人们自身对古典文献感兴趣. 比如 Classics - boris johnson 在牛津读的这个专业, Classics 的书斋也是很单独的一间. ) B. 这深厚传统还体现在神学院的教授身上以及他们所带领的教会中。在我们努力学英文的时候,那些学者早就掌握了各种其他语言。他们也是传统的载体。 C. 历史常常惊人地相似。东方教会/社会正在发生的事情,可能是西方教会/社会早已发生过的。而西方世界常常已经有很深刻的反省。 II. 然而,神学院仍然不能免疫于大环境的影响。 A. 神学院的定位还是“研究院”。 1. 学生毕业后拿到的是硕士/博士学位。他们的文凭是跟做“研究”挂钩的。虽然道硕学位要求有教会实习,但是占课业的比重还是不大。 a) 有些美国学生是冲着以后在大学里教书去的。他们对牧养教会和宣教一点儿也不感兴趣。那些愿意耐心花时间与国际生团契的白人通常是有宣教责任 ( J: 管理学中讲授领导力时常常提及的 mission 则来源于此 )的人。 2. 神学院通常假设学生有较好的信仰基础(申请时要提交蒙恩和蒙召见证,还需要教会的推荐信 )。但是实际上,学生的信仰基础相当参差不齐。前克莱尔蒙特神学院(Claremont School of Theology)副院长杰克‧菲茨迈尔(Jack Fitzmier)在2004年的一篇文章中叹息,相当大比例的神学院新生没有完整读完一遍旧约![8] 3. 这样的学生修完新、旧约概论,两希 ( J: 希伯来语, 希腊语 ) ,以及几门解经课,领了毕业证,来到教会,摇身一变,便成了“圣经专家”、“群羊的牧人”了?神的圣言就这样托付给他们了?哪个世俗公司如果这样用人,不想倒闭都难呢! ( J : 编者看到这里, 有点 *&%$$%^&&*#@¥%…… ) [1] David H. Kelsey, Between Athens and Berlin: The Theological Education Debate (Eugene, Oreg.: Wipf and Stock Publishers, 2011), 5–19. 第一版于 1993 年出版。 [2] Brian Edgar, “The Theology of Theological Education,” Evangelical Review of Theology 29, no. 3 (2005): 208–17. [3] Hugh Hartshorne, “What Is Theological Education?,” The Journal of Religion 26, no. 4 (1946): 235–42. [4] William Adams Brown, “A Century of Theological Education and After,” The Journal of Religion 6, no. 4 (1926): 368. [5] Edward Farley, Theologia: The Fragmentation and Unity of Theological Education (Philadelphia, Pa.: Fortress Press, 1983), 10. [6] Ibid., 14. [7] Edgar, “The Theology of Theological Education.” [8] Jack Fitzmier, “The Aims and Purposes Literature: Notes From the Field,” April 12, 2004, http://www.resourcingchristianity.org/sites/default/files/transcripts/research_article/JackFitzmier_Aims_%26_Purposes_of_Literature_Essay.pdf. 本篇文章来源于微信公众号: 视角学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://scieok.cn/post/3076.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

神学教育的目的

25006 人参与 2022年05月12日 08:19 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley